Blog

18. Januar 2024, 08:27

Schweizer Altersvorsorge: Auswirkungen der AHV-Reform 21

05. Dezember 2023, 11:00

Kaufleute 2023: Erste wertvolle Rückmeldungen aus der Praxis

05. Oktober 2023, 10:00

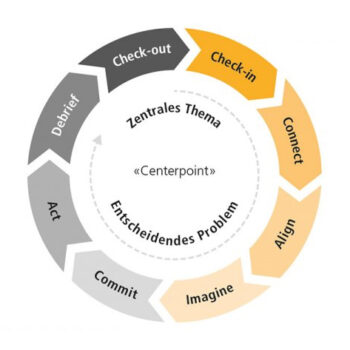

Kollaborative Führung mit Beyond Leadership

18. Januar 2023, 09:00

Methode: Feed up, Feed back, Feed forward

16. Dezember 2022, 09:00